История, подготовка к ЕГЭ, занятие 5

Занятие 5. Экономическое развитие и культура русских земель и княжеств в XII – сер. XV в. Возвышение Москвы

Восстановление экономики русских земель

С конца XIII века начинается общий экономический и культурный подъём Северо-Восточной Руси (быстрее, чем южных и юго-западных земель).

Причины:

Волжско-Окское междуречье и новгородские земли – наиболее безопасные для жителей Руси.

Оказались в стороне от борьбы с Польшей, Венгрией, Литвой.

Миграция населения из южных и юго-западных земель: большая безопасность, более высокий уровень хозяйственного развития.

Наличие земельных угодий, лесов, рек.

Хозяйственная деятельность князей: основание новых городов, поддержка переселенцев (например, наделение переселявшихся крестьян статусом вольных земледельцев), восстановление каменного строительства с конца XIII века.

Роль церкви: осуществление хозяйственной колонизации Северо-Восточной Руси, превращение в крупного землевладельца, возобновление летописания и иконописи.

Проявления экономического подъёма в землях Владимиро-Суздальского княжества:

Увеличение площади пахотных земель.

Распространение трёхполья (хотя сохранялись ещё подсека и перелог): озимые и яровые посевы, земли «под паром».

Более широкое применение металлических орудий труда: соха с железным наконечником и плуг.

Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, огородничества и садоводства.

Переход от бортничества к пасечному пчеловодству.

Развитие феодальных отношений

Формы феодального землевладения

Вотчина – наследуемые земельные владения (князья, бояре).

Поместье – условное земельное владение (на период службы). Получали дворяне (они составляли двор князя или боярина) – помещики.

Служилые люди получали денежное жалованье, но оно не могло их полностью обеспечить. С доходов с поместья воин должен был приобрести вооружение, коня и всё, что необходимо для службы.

Развитие поместного землевладения стало причиной утяжеления положения крестьян, которое особенно проявилось, начиная с XVI века.

Вотчинно-поместное землевладение преобладало в центральных густонаселённых районах. В слабозаселённых окраинных землях сохранялись различные формы общинного крестьянского землевладения, постепенно усиливалось влияние государства.

Формы зависимости крестьян

В XIV веке появляется термин «крестьяне», который постепенно вытеснил прежние названия (смерды, закупы, рядовичи и др.).

Крестьянское и вотчинное хозяйство были преимущественно натуральными (крестьянское и вотчинное ремесло). Лишь в Новгородской земле более проявлялся товарный характер.

Русский город

Начало восстановления городов, наиболее пострадавших от монгольского нашествия, – конец XIII – начало XIV века.

Предпосылки восстановления

Особенности развития русских городов

Восстановление происходило в неблагоприятных внешних условиях: ордынское иго, карательные походы татар.

Узкий ареал торговых связей большинства городов – лишь прилегающие к нему сельские округи.

Значительная часть городской территории принадлежала земледельческой знати, торгово-ремесленная прослойка не составляла большинства населения городов.

Отсутствие цеховой организации ремесла и городского самоуправления (в отличие от западноевропейских городов).

Платежи и повинности в пользу князя + поборы землевладельческой знати.

Возникали новые крупные центры ремесла – Москва, Тверь, Нижний Новгород, Кострома

В XIV – XV веках – волна крупных антифеодальных восстаний, которые имели и антиордынскую направленность: Кострома, Нижний Новгород, Тверь, Торжок, Москва.

Культура Руси XII – сер. XV в.

Домонгольский период

Местное летописание – Киевская и Галицкая летописи.

Светская литература – «Слово о полку Игореве» – 12 век.

Публицистика – «Слово» и «Моление» Даниила Заточника.

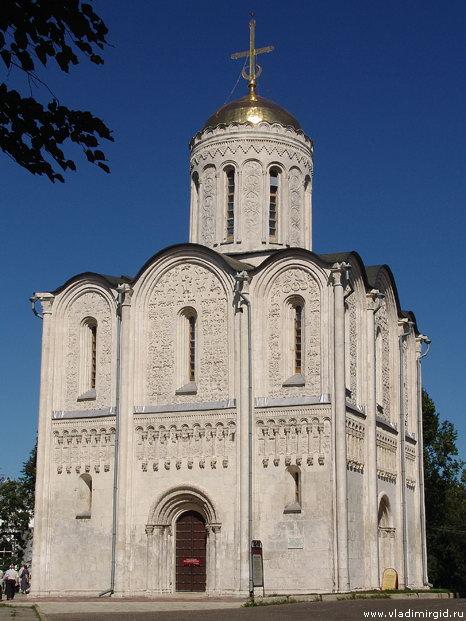

Складывание местных архитектурно-художественных школ: уменьшение объёмов и упрощение конфигураций каменных зданий.

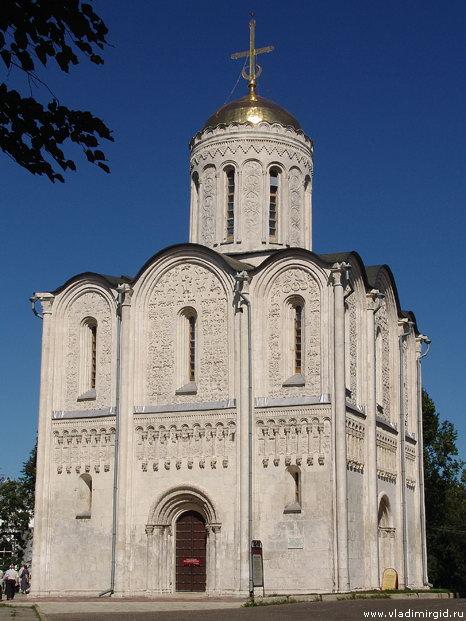

Дмитровский собор во Владимире Церковь Покрова на Нерли

Период монголо-татарского ига

Исторические повести – «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Повесть о Меркурии Смоленском», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище».

Жития – Сергия Радонежского, Стефана Пермского.

Архитектура – один из крупных центров Москва. При Дмитрии Донском возведён белокаменный Кремль (фрагмент 11). В конце 15 века – Аристотель Фиорованти – Успенский собор, Благовещенский собор – псковские мастера.

Белокаменный Кремль Успенский собор Кремля

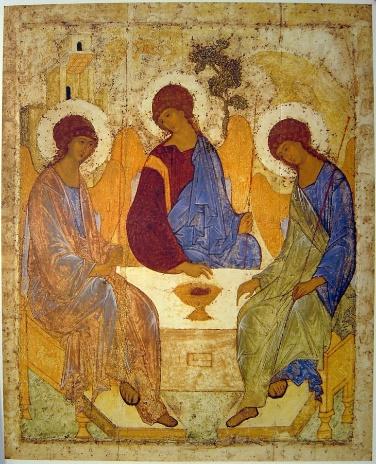

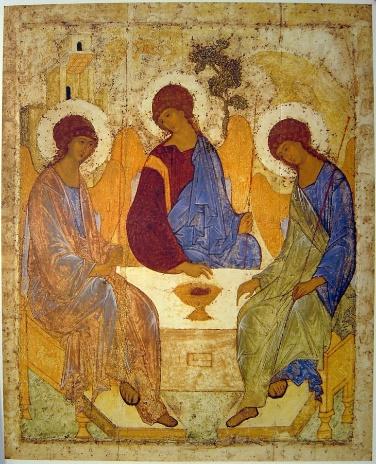

Донская икона Божией Матери (Ф. Грек) Троица (А. Рублёв)

Возвышение Москвы. Борьба с Ордой

1147 г. – Юрий Долгорукий – основание Москвы.

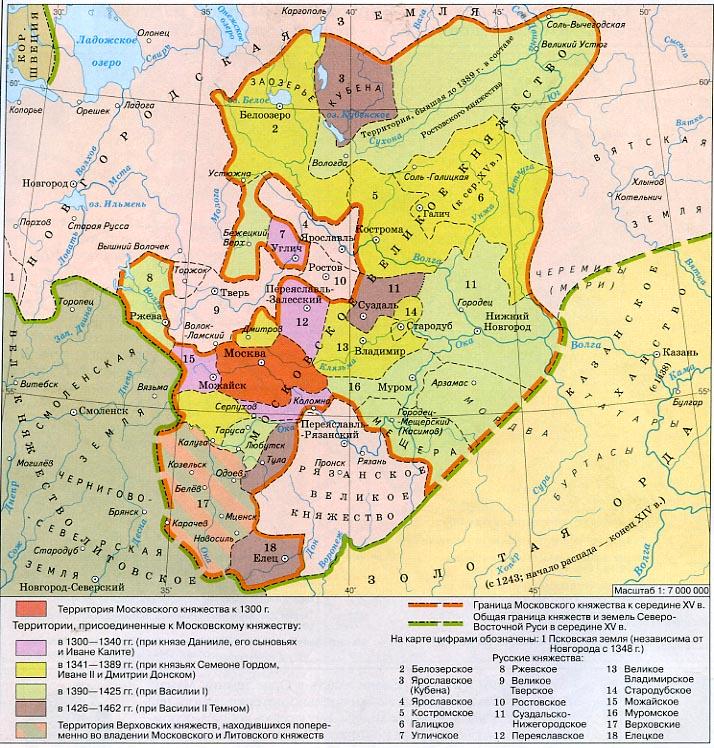

1276 г. – самостоятельность Московского княжества.

XIV в. – возрастание роли Московского княжества, превращение его в центр объединения русских земель.

Причины возвышения Москвы

Выгодное географическое положение, которое способствовало миграции населения.

Поддержка со стороны Русской православной церкви: с 1325 г. Москва стала резиденция киевского митрополита.

Содействие Орды – передали московских князьям ярлык на великое княжение.

Отсутствие междусобиц (в начале процесса возвышения).

Личностные качества князей.

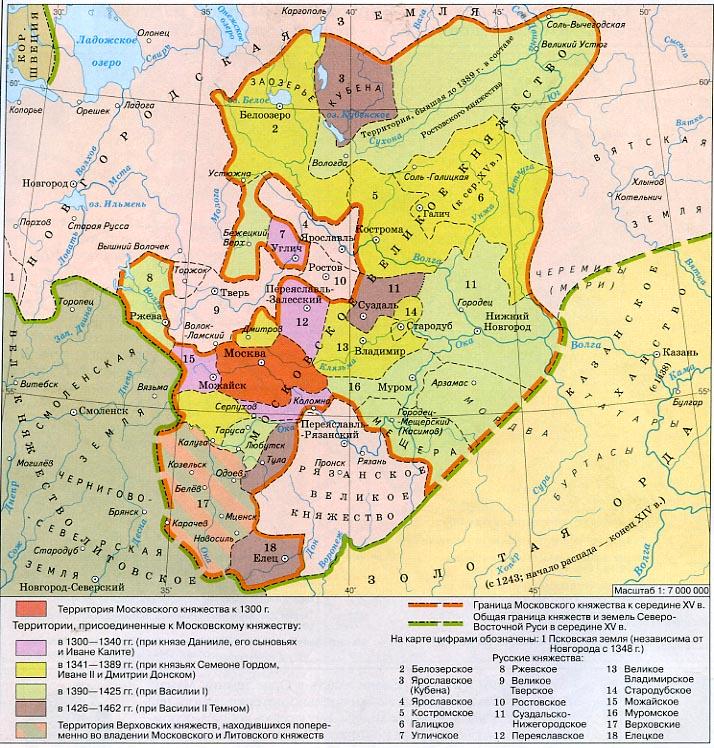

Даниил Александрович (сын Александра Невского) 1276 - 1303 – начало расширения Московского княжества (Коломна, Переяславль-Залесский).

Юрий Данилович 1303 - 1325 – присоединил Можайск, первым из московских князей получил ярлык на великое Владимирское княжение

Иван I Калита 1325 - 1340 – покупка Галича, Углича, Белоозера, присоединение части Ростовского княжества; получение права сбора дани с русских земель в Орду, участие в подавлении восстания в Твери 1327, перенос резиденции митрополита

Семён Иванович Гордый 1340 - 1353 – подчинение Новгорода: назначение московских наместников.

Иван II Красный 1353 - 1359 – начало военных столкновений с ВКЛ: борьба за превращение в центр объединения русских земель.

Дмитрий Донской 1359 – 1389 – значительные военные успехи в борьбе с Ордой:

1378 г. – битва на реке Воже: стала первой серьёзной победой войск Северо-Восточной Руси над большим войском Золотой Орды ;

1380 г. – Куликовская битва;

победа над Тверью 1375, объединение Московского и Владимирского княжеств

Василий I 1389 - 1425 – присоединены Муромское и Нижегородское княжества и земли Коми; ввёл новый принцип престолонаследия: не «по старшинству» а «от отца к старшему сыну»

Василий II Тёмный 1425 - 1462 – победил в династической борьбе (война 1425 – 1453 гг.) со своими двоюродными братьями (Василий Косой и Дмитрий Шемяка): утверждено прямое наследование престола к старшему сыну; присоединил Можайск и Серпухов.

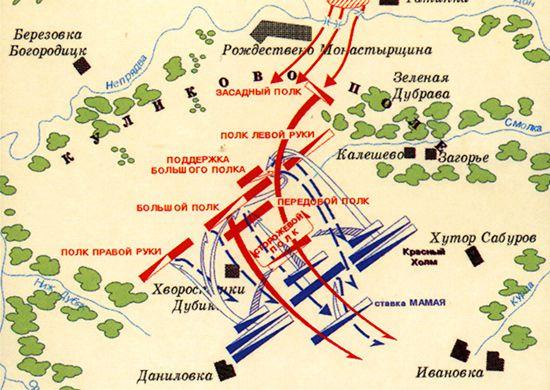

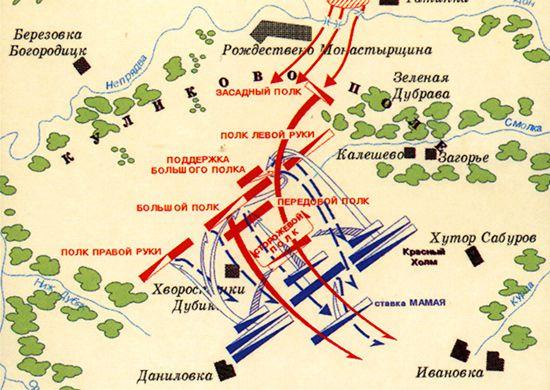

Куликовская битва – 8 сентября 1380 г.

Союзники Орды – Ягайло и Олег Рязанский.

Начало сражения – поединок Пересвета и Челубея (Темир-Мурза).

Лобовая схватка отступление русского полка левой руки удар засадного полка (князь Владимир Андреевич и воевода Боброк-Волынский) бегство Мамая.

Причины победы:

Значение победы в Куликовской битве:

рост авторитета Москвы, как центра объединения русских земель;

ускорение объединительного процесса;

уменьшение размера дани;

рост национального самосознания.

Рост территории Московского княжества

Куликовская битва

Потренируйтесь в решении заданий 23

Объясните, какие причины привели к раздробленности Древнерусского государства (приведите не менее трёх причин).

Во второй половине XIII - первой половине XIV в. князья Северо-Восточной Руси боролись друг с другом за ярлык на великое княжение Владимирское, который давал хан Золотой Орды. Но боролись они не просто за документ, а за связанные с ним реальные преимущества и выгоды.

Укажите три основных преимущества, которые получал победитель в этой борьбе.

В период удельности в большинстве русских земель исчез вечевой порядок. Объясните, в чём состояли причины такого изменения (приведите три объяснения).

В XIII – XIV вв. на Руси наблюдалось возрастание влияния православной церкви. Объясните причины этого явления (приведите три объяснения).

Начало объединительных процессов в русских землях в XIV—XV вв. и создание единого государства сопровождались борьбой за лидерство между княжествами. Победу в этой борьбе одержала Москва. Н. М. Карамзин писал о возвышении Москвы: «Сделалось чудо. Городок, едва известный до конца XIV в., возвысил главу и спас отечество». Объясните, какие причины обусловили возвышение Москвы. Приведите три объяснения.

5